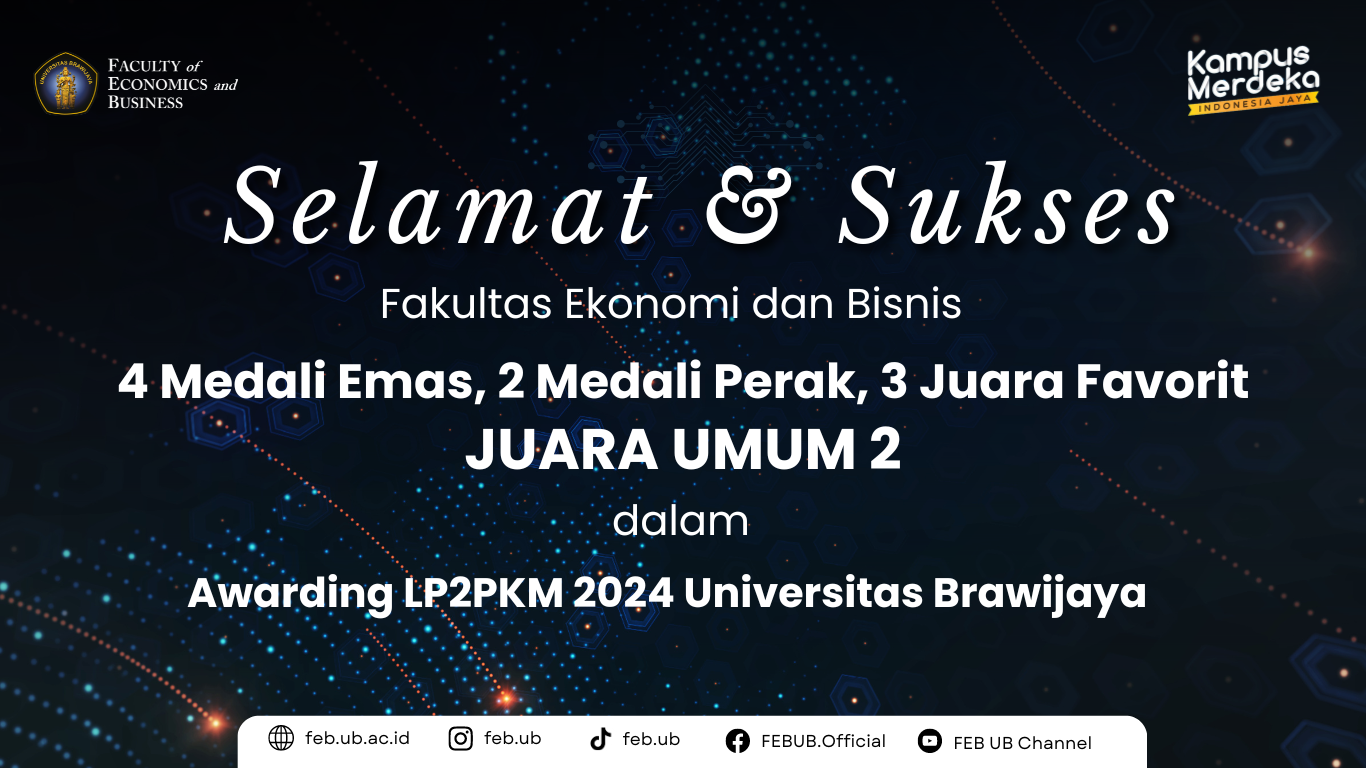

PENGUMUMAN

- Semua Info

- Akademik

- Kemahasiswaan

- Umum & Keuangan

Berita & Informasi

View this post on Instagram A post shared by Fakultas Ekonomi dan Bisnis (@feb.ub)

Organization Training adalah program kerja dari Human Resources Department yang berfokus pada pemberian bekal seputar organisasi kepada staff tetap, baru pada Kabinet Harvasi Aksi HMDA 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib awal periode yang dilaksanakan secara luring. Kegiatan ini memiliki struktur kepanitiaan yang lengkap mulai dari Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Bendahara Pelaksana, Koordinator Divisi, hingga […]

Kemitraan & Kerjasama

FEB UB FACT

DEPARTMENT

0

STUDY PROGRAM

0

LECTURER

0

STAFF

0

ACTIVE STUDENTS

0

PROFESSOR

0

FEB CARE

[wpforms id="8179"]